《税收征管法》修订征求意见稿将“滞纳金”更名为“迟纳金”,但每日万分之五(年化18.25%)的征收率与无限期征收的模式未变。更名能否规避《行政强制法》第四十五条“数额不得超出金钱给付义务的数额”的限制?本文结合最新司法案例与法理分析,深入探讨“迟纳金”背后的法律性质冲突与改革出路。

一、政策之变:从“滞纳金”到“迟纳金”的名实之辩

2025年3月公布的《中华人民共和国税收征收管理法(修订征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”)中,最引人注目的变化之一,是将实施了二十余年的“税款滞纳金”制度调整为“税款迟纳金”。同时维持了每日万分之五的加收标准,折合年化利率18.25%。在这一标准下,若纳税人拖欠税款超过约5年半,其累计迟纳金数额将超过税款本金本身。

从对比可见,除了名称改变,《征求意见稿》维持了原有的高额征收率与无限期征收模式。官方说明中指出,修改原因是“因与行政强制法中的‘滞纳金’法律性质不同”。这清晰地表明,更名的核心立法意图在于进行法律上的区分,试图将税收领域的“迟纳金”定性为一种特殊的“资金占用费”或“利息补偿”,从而脱离《中华人民共和国行政强制法》(以下简称“《行政强制法》”)关于执行罚“滞纳金”的规制框架,特别是其“数额不得超出金钱给付义务的数额”的上限规定。

二、立法意图:为何执着于“更名”?——税收征管效能与法律规避的双重考量税务机关推动此次更名,其背后的意图可从两个层面解读:

(一)明确法律性质

税收滞纳金的性质长期存在争议:是执行罚,还是利息?财税部门倾向于将其解释为资金占用利息。财政部曾在2016年公开答复全国人大代表时明确指出:“《税收征收管理法》所规定的滞纳金属于利息性质。”但司法实践中,不同法院对其性质的认定并不统一,导致裁判结果存在差异。此次更名,意图进一步凸显其补偿性质。

(二)保障国家税款的充分实现

税收是国家财政的基石。税务机关认为,若严格适用《行政强制法》第四十五条的限制,对于历史遗留的长期欠税案件,国家税款权益将因滞纳金封顶而受损。将“迟纳金”定性为无限期的资金占用费,旨在确保国家税收债权在时间维度上的完整性。

(三)解决法律适用冲突

《行政强制法》第四十五条第二款明确规定:“加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额。”然而,《税收征管法》长期实行的滞纳金制度不设上限,二者显然存在直接冲突。立法机关通过更名,试图在制度设计上作出区隔,以避免行政强制法的限制性适用。

近年来,司法实践中出现了越来越多支持适用《行政强制法》第四十五条的案例(如下文将提及的南京某公司案),导致税务机关在追缴欠税时面临障碍。通过更名并重新定性,意图从法律渊源上彻底切断与《行政强制法》的联系,为无限期、无上限征收扫清法律障碍。

然而,这一意图能否实现,并非由立法者单方面决定,而是需要经受法理的检验和司法实践的审视。

三、法理辨析:更名难改其罚——迟纳金的双重属性与《行政强制法》的必然适用

笔者认为,简单地更改名称并不能从根本上解决法律性质的争议。“迟纳金”能否超过本金,关键不在于其名称,而在于其法律内核是否实质上属于《行政强制法》所规制的“加处滞纳金”的行为。

(一)名称变更并未对税款滞纳金的法律实质作出变更

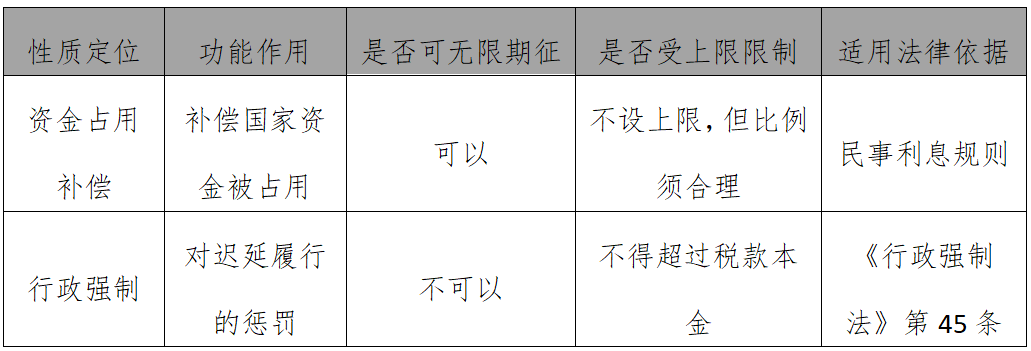

需要特别强调的是,将“滞纳金”改为“迟纳金”本身,并不能改变其在法律适用上的实质。换言之,迟纳金能否超过本金,不取决于名称,而取决于其法律性质。如果其本质上带有惩罚性,那么依然是一种行政强制行为,需要适用《行政强制法》第四十五条的限制;如果纯属资金占用利息,则应当遵循民事上的利息规则。

(二)迟纳金内含显著的“惩罚性”,难以回避《行政强制法》的规制

尽管《征求意见稿》试图将迟纳金塑造为纯粹的“资金占用费”,但其年化高达18.25%的比率还是能够体现出惩罚属性。

1.与市场资金成本的显著偏离:当前,我国一年期贷款市场报价利率(LPR)维持在较低水平(2024年一年期贷款市场报价利率(LPR)在3.45%左右)。18.25%的年化利率远超合理的商业融资成本或民事逾期利息标准。这种显著高于正常资金占用成本的征收率,其超额部分本质上就是对纳税人迟延履行行为的经济制裁,具有明确的惩罚性。而从资金占用的角度看,无限期征收并无问题,但比例应当合理,不得过高。

2.“利罚参照比较法”下的性质判定:有学者提出“利罚参照比较法”,通过比较滞纳金与利息(补偿性)和罚款(惩罚性)的接近程度来判断其性质。18.25%的年化率远高于商业银行存贷款利率所代表的补偿水平,其惩罚性不言而喻。

只要迟纳金的征收率维持在当前远高于市场利率的水平,其惩罚性质就是客观存在的。而《行政强制法》第四十五条的立法精神,正是为了约束公权力机关这种带有惩罚性质的、持续加重的金钱给付义务,防止出现“天价”负担,体现“过罚相当”原则。因此,无论其名称如何变化,只要其实质上具有惩罚性,就难以完全排除《行政强制法》的适用。

(三)司法实践已明确表态:实质重于形式——南京某公司破产债权确认纠纷案的分析

江苏省南京市中级人民法院在“国家税务总局南京市某区税务局诉南京某公司破产债权确认纠纷案”((2023)苏01民终6513号)中的判决,为这一问题提供了极具参考价值的司法观点。

案件焦点:税务机关在破产程序中申报的税款滞纳金,其数额能否超过税款本金本身。

法院裁判要旨:法院明确指出,税务机关加收滞纳金的行为属于依法强制纳税人履行缴纳税款义务而实施的行政强制执行,应当适用《行政强制法》第四十五条第二款的规定,加收的滞纳金数额不得超出税款数额。

判决逻辑:

1.定性先行:法院首先认定加收滞纳金的行为是“行政强制执行的方式之一”;

2.适用一般法:既然属于行政强制执行,那么规范所有行政机关强制行为的一般法《行政强制法》就应当适用;

3.适用上限规定:《行政强制法》第四十五条第二款关于数额上限的规定是强制性规定,必须遵守。

此案的标杆意义在于,法院并未拘泥于“滞纳金”这一名称在《税收征管法》中的特定表述,而是从其功能和行为性质出发进行实质性判断。这强烈暗示,即便未来法律条文中的术语改为“迟纳金”,只要其功能仍是针对不履行金钱给付义务的强制措施,司法机关仍可能进行实质审查并适用《行政强制法》的限制性规定。

四、出路探索:构建“资金占用费+执行罚”的二元分离体系

基于上述分析,单纯“更名”并非解决之道。要真正化解法律冲突,实现税收公平,应推动制度进行结构性改革,建立一种更为精细和公平的“资金占用费”与“执行罚”相分离的二元体系。

(一)“资金占用费”部分:体现补偿,利率合理

纯粹的经济补偿,对纳税人占用国家税款造成的损失。应参照市场标准,如一年期贷款市场报价利率(LPR)或国债利率等,使其真正回归“补偿”的本意。此部分可以无限期计收,但其利率水平应保持在合理区间。

(二)“执行罚”部分:体现惩罚,受《行政强制法》规制

明确的行政执行罚,旨在督促纳税人履行义务。在纳税人逾期经过合理催告期后开始加收。必须严格遵守《行政强制法》第四十五条的规定,其数额不得超过税款本金。这确保了惩罚的适度性,符合“过罚相当”原则。

这样的二元设计,既承认了国家作为债权人对资金占用的补偿权,也尊重了《行政强制法》对惩罚性措施的限制性规定,能够有效平衡国家税收利益与纳税人权益保护,从根本上消除法律冲突。

五、结语

将“滞纳金”更名为“迟纳金”是立法者试图通过技术性处理来解决深层次法理冲突的一次努力。然而,法律实质重于文字形式。当一项措施因其高额征收率而内含惩罚性时,它便难以摆脱规制惩罚性措施的一般法原则的约束。

南京某公司的案例已经表明,司法系统倾向于进行实质性审查。因此,《税收征管法》的修订若只在名称上做文章,而不对迟纳金的法律性质、征收比率和上限进行符合法理和公平原则的实质性重构,未来仍将不可避免地面临法律适用上的争议和挑战。

改革的正确方向,是勇敢地采纳“资金占用费”与“执行罚”相分离的二元模式,让补偿的归补偿、惩罚的归惩罚,如此方能构建一个既保障国家税款安全,又充分尊重纳税人权利的现代税收征管制度。

本文转自:微信公众号“YoungLegal”

本文作者:申浩律师事务所朱海峰律师